पिछले कुछ समय से ये अटकलें लगने लगी हैं कि मोदी सरकार देश के वित्तीय प्रशासन में तीन उपायों के जरिये महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैः पहला, वित्त वर्ष के चक्र को मौजूदा अप्रैल-मार्च के बजाय जनवरी-दिसंबर में बदलकर, दूसरा, रेल बजट को समाप्त कर और तीसरा व्यय का वर्गीकरण योजनागत एवं गैर योजनागत के रूप में करने की प्रथा समाप्त कर। नई दिल्ली में हाल ही में नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के सदस्य और अर्थशास्त्री विवके देवराय ने बातचीत के दौरान कहा कि इन तीनों उपायों को एक साथ न सही तो एक-एक करके ही अगले तीन साल में लागू किया जा सकता है।

चौथा बदलाव भी है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है और जो सबसे जल्दी लागू किए जाने योग्य लगता है। वह बदलाव है केंद्रीय बजट को जनवरी के अंत में पेश करना। फिलहाल बजट हर वर्ष फरवरी के अंत में पेश किया जाता है। खबरें हैं कि सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में ही नई समय सारणी लागू करने के लिए उत्सुक है। लेकिन इसे लागू करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच व्यापक आम सहमति होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समितियों, जिनमें विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व होता है, का नई व्यवस्था से सहमत होना आवश्यक है क्योंकि इसके कारण बजट सत्र समय से पहले होगा और अन्य सत्रों का समय भी बदलेगा।

जैसा अनुमान था, दलों ने इस सलाह पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी हैं। कुछ ने इसका स्वागत किया है, कुछ ने उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ के मकसद पर सवाल उठाए हैं, जो उनके हिसाब से इतने दशकों से सही काम करती आ रही है। यदि मोदी सरकार इस कदम को लागू करने के लिए दृढ़ है तो उसे विपक्षी सदस्योंको इसके लाभों का यकीन दिलाना होगा। ऐसा ही एक फायदा बजट को जनवरी अंत में पेश करने से बचने वाला समय है, जिसका उपयोग बजट के उन उपायों को आज के मुकाबले पहले लागू करने में हो जाएगा, जिन्हें संसद मंजूरी देती है।

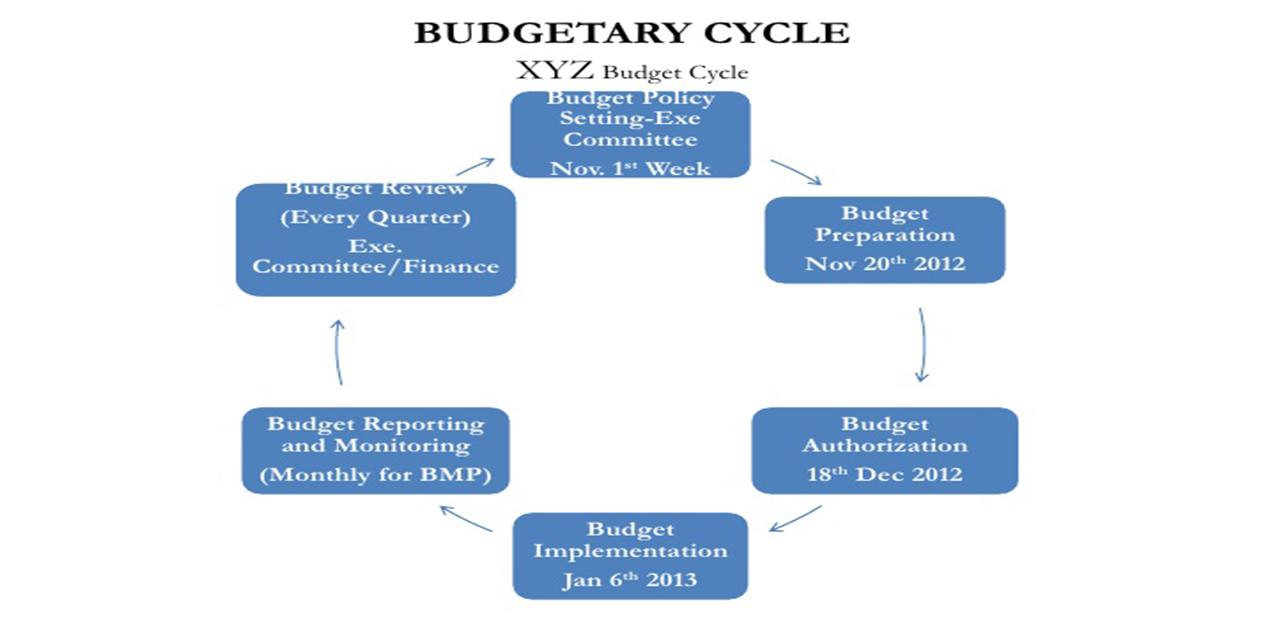

तथ्य ये हैंः बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता है और वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, सीधी बात यह हैः मांगों एवं विनियोग विधेयक, जिसमें पूरे वर्ष के लिए व्यय का ब्योरा होता है, अप्रैल-मई में पारित होता है। इसीलिए सरकार 1 अप्रैल से विधेयक पारित होने के बीच की अवधि में विभिन्न खर्च करने के लिए संसद से लेखानुदान मंजूर कराती है। नतीजतन ज्यादातर मंत्रालयों को उनके हिस्से का धन जून से पहले नहीं मिल पाता और उन्हें उसका सार्थक इस्तेमाल करने के लिए वित्त वर्ष में बमुश्किल आठ महीने मिल पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें वित्त वर्ष की तीसरी या चौथी तिमाही में ही सही मायनों में प्रदर्शन करने का मौका मिल पाता है। अधिकतर मंत्रालय अक्सर स्वयं को मिले धन का पूरा इस्तेमाल करने में अक्षम रहते हैं और बची हुई राशि वापस करते हैं, इसका मुख्य कारण यह चाहे न हो, एक बड़ा कारण जरूर है। विडंबना है कि ऐसे कई मंत्रालय शिकायत करते हैं कि बजट के तहत उन्हें खर्च करने को मिली कुल राशि उनकी जरूरतों को ठीक से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती।

इसके बाद वित्त विधेयक है, जो केंद्रीय बजट का दूसरा घटक है। इसमें कराधान के विभिन्न उपाय होते हैं, जिन्हें सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए तय करती है। मांग एवं विनियोग विधेयक की ही तरह वित्त विधेयक भी अप्रैल-मई में पारित हो पाता है और उसके बाद ही करदाताओं को सही तस्वीर पता लग पाती है और वे उसके मुताबिक योजनाएं बनाने में जुटते हैं। यहां यह ध्यान भी रखना होगा कि कर के उपाय 1 अप्रैल से यानी पिछली तिथि से लागू होते हैं।

बजट जनवरी में आने का अर्थ होगा कि विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति 31 मार्च तक यानी नया वित्त वर्ष आरंभ होने से पहले ही मिल जाएगी।

इसीलिए जनवरी के अंतिम कार्यदिवस पर केंद्रीय बजट पेश करने से तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इससे लेखानुदान की परंपरा समाप्त हो सकती है, जल्द राशि मिलने से उत्पादक संपत्तियां तेजी से तैयार हो सकती हैं और करदाताओं को निवेश तथा बचत की योजना समय से बनाने में मदद मिल सकती है। यहां याद रखना होगा कि केवल व्यक्ति कर नहीं देते बल्कि कंपनियां भी कर देती हैं, जो कर ढांचे के बारे में पहले से जानकारी मिलने पर बेहतर काम कर सकती हैं।

यदि जनवरी के अंत में बजट लाने के विचार के साथ इस लेख के आरंभ में दिए गए तीन अन्य सुझावों को भी देखा जाए तो तर्क दिया जा सकता है कि केंद्रीय बजट को समय से पहले ले आना बेमानी कवायद है। चूंकि यदि वित्त वर्ष का चक्र बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया गया तो कवायद बेकार हो जाएगी और एक बार फिर वही समस्या हमारे सामने आ जाएगी। इस चुनौती का समाधान तो जरूरत पड़ने पर तलाशना ही होगा, लेकिन फिलहाल जनवरी के अंत में बजट लाने के कई त्वरित लाभ मिलेंगे।

सरकार वित्त वर्ष में बदलाव के फायदे और नुकसान पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर ही चुकी है। इस विचार के हरेक पहलू का अध्ययन करने और साल के अंत तक रिपोर्ट देने के लिए पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर बयान जारी करते हुए कहा था कि “समिति विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करते हुए वित्त वर्ष के आरंभ होने के लिए मौजूदा तारीख (अप्रैल-मार्च) समेत विभिन्न तारीखों के फायदे और नुकसान की पड़ताल करेगी।” समिति की रिपोर्ट आने पर सरकार उसका अध्ययन करने और इरादा पक्का करने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लेगी। वित्त वर्ष 2017-18 की शुरुआत से पहले सरकार इस पर कोई भी नजरिया शायद ही बना पाएगी। इसलिए बदलाव बहुत जल्दी हुआ तो भी वित्त वर्ष 2018-19 में ही हो सकेगा।

केंद्र को वित्त वर्ष बदलने का खयाल पहली बार नहीं आया है। इस सुझाव पर विचार करने के लिए 1984 में एल के झा समिति का गठन किया गया था। समिति इन मांगों के बाद गठित की गई थी कि भारतीय वित्त वर्ष भी विश्व के अधिकतर देशों के समान ही होना चाहिए क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ अटूट तरीके से जुड़ी है। विभिन्न पक्षों पर विचार करने के बाद समिति ने जनवरी-दिसंबर खाका अपनाने की सिफारिश जोरशोर से की, जिसकी वजह यह भी बताई गई कि भारत के गर्मियों के बाद आने वाला दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून देश की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव डालता है और अधिकतर वित्तीय योजनाएं इसका ध्यान नहीं रखती हैं। किंतु तत्कालीन सरकार ने सिफारिशें खारिज कर दीं। संभवतः सरकार को लगा होगा कि बदलाव करने में बहुत कुछ विचित्र होगा और जोखिम भी होंगे। सरकार में यथास्थितिवादी भी बड़ी संख्या में थे, जिन्हें लगा कि डेढ़ शताब्दी पुरानी परंपरा से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसे अंग्रेजों ने अपने वित्तीय चक्र के अनुसार स्थापित किया था।

शंकर आचार्य समित के सामने वही समस्याएं हैं, जो झा समिति के सामने थीं। हां, वैश्वीकरण बहुत अधिक बढ़ गया है और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण बहुत अधिक हो गया है, जिसकी शुरुआत पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा 1991 में आरंभ किए गए अभूतपूर्व सुधारों से हुई थी। 1984 में भारत फिर भी अलग-थलग और बचा हुआ था क्योंकि प्रभुत्वशाली राजनीतिक वर्ग उस स्थिति से खुश ही नहीं था बल्कि शायद गर्व भी अनुभव करता था।

अब दूसरे उपाय पर आएं। इसमें हैरत नहीं है कि देवराय रेल बजट को समाप्त करने की संभावना पर अक्सर बोलते हैं। नीति आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने उस समिति का नेतृत्व किया, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में ही मिला देने की विस्तृत योजना तैयार करने का जिम्मा दिया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट ‘डिसपेंसिंग विद द रेल बजट’ में बिना लाग-लपेट के इस समावेश की पुरजोर सिफारिश की और कहा कि “संविधान में सरकार को अलग से रेल बजट तैयार करने का आदेश नहीं दिया गया है।”

समिति ने यह भी कहा कि रेल बजट समाप्त करने से भारतीय रेल के कामकाज में लेखा प्रणाली बेहतर हो सकती है, वाणिज्यिक निर्णय लेने की प्रक्रिया अच्छी हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे को राजनीतिक दबाव (जो पिछले कुछ महीनों में बहुत कम हुआ है) से मुक्ति मिल सकती है।

निश्चित रूप से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला देने के अंतिम निर्णय से पहले राजनीतिक समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। कई दशकों से बजट लोकलुभावन उपायों का माध्यम बन गया है, जिसके लिए अक्सर अर्थशास्त्रीय समझदारी को ताक पर रख दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भर्तियां की गईं और वित्तीय व्यावहारिकता को नजरअंदाज किया जाता रहा। मौजूदा पटरियां दबाव झेलने के लायक नहीं थीं फिर भी नई रेलगाड़ियों की घोषणा नियमित रूप से होती रही। सब्सिडी और चुनिंदा लोगों के लिए विशेषाधिकार के खुले खेल का नतीजा यह हुआ कि भारतीय रेल के पास विस्तार तो छोड़िए, आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों के संवर्द्धन के लिए भी पर्याप्त संसाधन कभी नहीं रहे। भारतीय रेल का परिचालन अनुपात 96 फीसदी के निराशाजनक स्तर तक गिर गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पिछले बजट में इसे 92 फीसदी पर लाने का लक्ष्य रखा है। यदि ऐसा हो जाता है तो रेलवे के पास कमाए गए हरेक रुपये में आठ पैसे कामकाज सुधारने के लिए होंगे, जबकि पहले उसके पास चार पैसे ही होते थे।

साल-दर-साल खराब अनुपात की कई वजहें हैं। नवाचार या नई जुगत भिड़ाने की कमी उनमें से एक है। भारतीय रेल के पास राजस्व बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिनमें देश भर में पड़ी उसकी जमीन-जायदाद भी शामिल है। उसका कभी अच्छा इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। उसके पास कामकाज को प्रभावी रूप से दुरुस्त भी नहीं किया गया, जिसके कारण राजस्व में सेंध लगी है और अधिकाधिक आय भी नहीं हो सकी है। अपने पिछले बजट भाषण में प्रभु ने ठीक ही कहा था कि परिचालन अनुपात में सुधार से भारतीय रेल के कामकाज का कायाकल्प हो जाएगा।

रेल बजट समाप्त होने का विचार इसलिए भी जोर पकड़ गया है क्योंकि प्रभु की कमान तले रेल मंत्रालय को इससे एतराज नहीं है। वास्तव में रेल मंत्री जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, माल परिवहन क्षेत्र का कायाकल्प, आधुनिक सुरक्षा मानकों आदि को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कई की सफलता उन बेड़ियांे को काटे जाने पर ही निर्भर हैं, जो सीमित रेल बजट के कारण उन्हें जकड़ लेती हैं। रेल मंत्री व्यावहारिक व्यक्ति हैं, जिन्हें ऐसी बेकार की चिंता नहीं है कि भारतीय रेल का ‘अलग’ बजट खत्म होने से उनका सियासी कद ‘घट’ जाएगा। उन्हें पता है कि राष्ट्रीय परिवहन का माध्यम होने और सबसे अधिक सरकारी नौकरियां देने के कारण रेलवे को वह प्रमुखता मिलती रहेगी, दूसरे विभाग जिसकी केवल उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अलग बजट खत्म करने और उसे परिशिष्ट के रूप में केंद्रीय बजट में जोड़ देने से यदि भारतीय रेलवे की क्षमता बढ़ सकती है और उसमें अधिक निवेश आ सकता है तो प्रभु द्वारा उस पर आपत्ति किए जाने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन मामला सरकार के हाथ में है। उसे ही अंतिम निर्णय करना होगा।

और अंत में व्यय को योजनागत और गैर-योजनागत मदों में बांटने की परंपरा खत्म करने का कदम है। वर्गीकरण की जरूरत समाप्त करने की बात दबी आवाजों में कई साल से की जा रही है, लेकिन योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाए जाने के बाद इसे जोर मिला है। तत्कालीन वित्त सचिव रतन वट्टल ने कहा था, “योजना आयोग को भंग किए जाने के बाद व्यय को योजनागत और गैर योजनागत मदों में बांटे जाने की प्रासंगिकता खत्म हो रही है। यदि व्यय का लेखा-जोखा मोटे तौर पर राजस्व और पूंजी में वर्गीकृत किया जाता है तो मेरे खयाल से व्यय में इसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।”

इस विचार को सरकार के भीतर और बाहर विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से सराहा है। दुनिया भर में योजनागत और गैर-योजनागत को बीते जमाने का जुमला कहा जाता है और उसे सोवियत युग के आर्थिक मॉडल का अवशेष माना जाता है, जिसने सोवियत संघ को ही नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने वाले दूसरे सभी देशों को बर्बाद कर दिया। यह बदलाव पांच साल पहले 2011 में ही शुरू किया जा सकता था, जब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति ने योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय का वर्गीकरण खत्म करने तथा ‘व्यय’ की इकलौती श्रेणी अपनाने की सिफारिश की थी। किंतु इस सुझाव पर कार्य नहीं किया गया क्योंकि इसे उस योजना आयोग को खत्म करना माना गया, जिसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं रह गया था, लेकिन दशकों से कांग्रेस सरकारें इसे केंद्र के नियंत्रण वाले आर्थिक नियोजन की नेहरूकालीन विचारधारा का चमचमाता उदाहरण बताकर ढोती रहीं।

दोहरे वर्गीकरण का एक नुकसान यह रहा है कि योजनागत व्यय पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि उसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाने का जरिया माना जाता था। दूसरी ओर रक्षा, सब्सिडी, संपत्ति के रखरखाव, न्यायपालिका, ब्याज एवं पेंशन भुगतान आदि का ध्यान रखने वाले गैर-योजनागत व्यय को बोझ माना जाता था। साल-दर-साल दोनों के बीच अंतर धुंधला होता गया और उन पर कड़े नियंत्रण ने राष्ट्र हित के प्रतिकूल परिणाम दिए।

विभाजन समाप्त होने का एक सकारात्मक परिणाम व्यय एवं परिणाम के बीच संबंध में नजर आएगा। कई गैर-योजनागत व्ययों को कम धन मिलता है क्योंकि सब्सिडी तथा कर्ज के ब्याज भुगतान जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने का साहस किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। ऐसा तब है, जब सरकार के कुल खर्च में गैर-योजनागत व्यय की हिस्सेदारी अधिक होती है - कुछ अनुमानों के मुताबिक 70 फीसदी तक होती है। मोदी सरकार सीधे लोहा ले रही है और यदि यह विभाजन खत्म हो जाता है तो यह विषमता भी खत्म हो जाएगी और केंद्रीय व्यय अधिक दक्षता भरे हो जाएंगे।

समाधान हमारे सामने हैं। किंतु हमें इस रास्ते में बहुत रुकावटें होने का बहाना बनाकर कदम पीछे खींचने से बचना होगा। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष में बदलाव की बात पिछले 32 साल से की जा रही है। नीति निर्माताओं के लिए ठीक से विचार कर फैसला लेने के लिए इतना समय पर्याप्त है। इसी तरह यह सामान्य समझ की बात है कि बजट प्रस्तावों को नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही संसद से मंजूरी तथा राष्ट्रपति से हरी झंडी मिल जानी चाहिए। फिर भी दशकों से हम उसी राह पर चल रहे हैं, जो विकास की राह में आड़े आ रही है। योजनागत और गैर-योजनागत श्रेणियों से हम चिपके रहे, जबकि इसके खिलाफ ढेर सारे प्रमाण हैं। राजनीति और जरूरत पड़ने पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी हमेशा आड़े आती रही, जैसा वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के मामले में हुआ था। अंत में और सौभाग्य से जीएसटी विधेयकों को पारित करने में सक्षम बनाने वाला संविधान संशोधन विधेयक हाल ही में संसद में पारित हो गया। राजनीतिक निष्पक्षता रहेगी तभी तीनों नए विचारों के अंकुर फूट पाएंगे।

इस बीच केंद्र सरकार को उन उपायों पर काम करते रहना चाहिए, जिनकी फौरी जरूरत उस जनता को है, जिसने बड़ी अपेक्षाओं के साथ मोदी सरकार को सत्ता सौंपी है। सुधार की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसका प्रमाण तभी मिल गया, जब वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुस्तैद होने और सभी जाति-वर्गों के लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए कहा। सरकार लोगों में कुंठा नहीं पनपने दे सकती। ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा सराहनीय है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावशाली तरीके से उतारने की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार एवं सार्वजनिक मामलों के विश्लेषक हैं।)

Translated by: Shiwanand Dwivedi (Original Article in English)

Published Date: 29th September 2016, Image source: http://www.slideshare.net

(Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Vivekananda International Foundation)

Post new comment