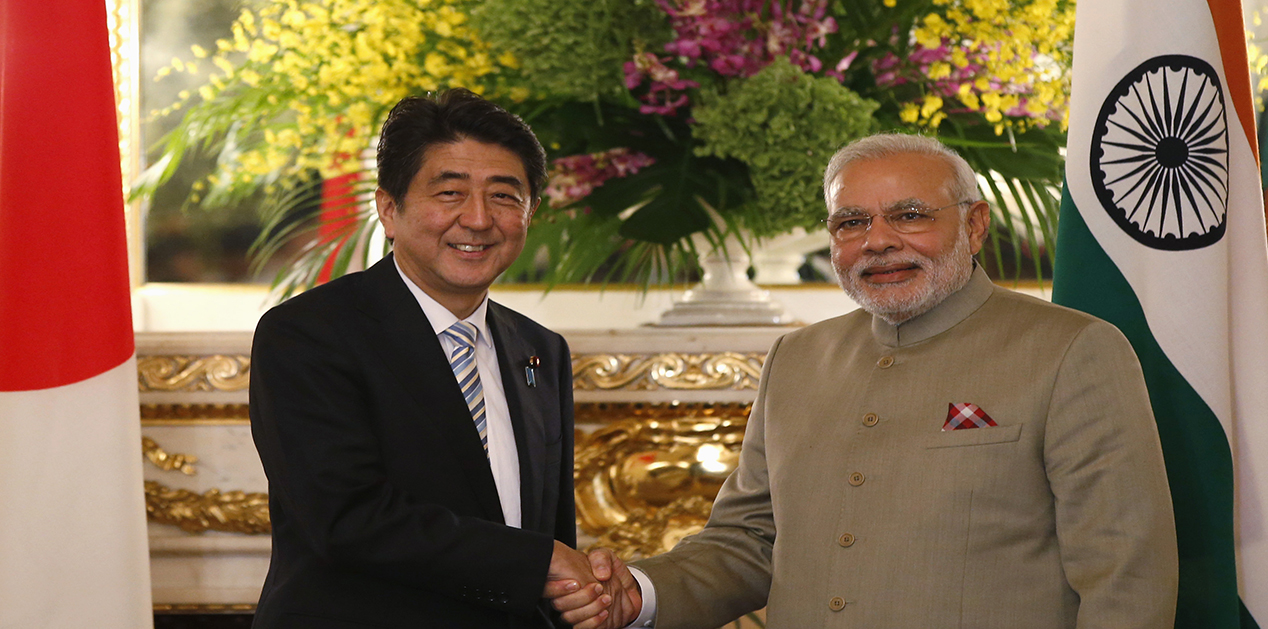

जापान और भारत के बीच सैन्य और सुरक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत स्तंभ स्थापित हुआ है। विभिन्न स्तरों पर रक्षा संबंधी आदान-प्रदान की गतिविधियों में भी तेजी आई है। जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच लगातार बैठक, सैन्य सचिवों के स्तर पर सैन्य नीति संबंधी बातचीत, सर्विस प्रमुखों के दौरे, व्यापक सुरक्षा वार्ता, सेनाओ के बीच बातचीत और प्रशिक्षण पा रहे सैन्य अधिकारियों के आदान-प्रदान शामिल हैं। भारत जापान को एक बड़े निवेश के लिए संभावित स्त्रोत में भी देख रहा है। इससे भारत को सहयोगी के रुप में काम करने के अवसर मिलेंगे और पूर्व के साथ भारत का रिश्ता भी गहरा होगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास पर नजर डाले तो यह बात सामने आती है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की भारत यात्रा और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। इन यात्राओं का अपना सामरिक महत्व भी है। प्रधानमंत्री अबे की नई दिल्ली यात्रा के दौरान विजन स्टेटमेंट 2025 से इन दो एशियाई लोकतांत्रिक देशों के बीच सामरिक साझेदारी में गुणात्मक बढोत्तरी हुई है। इससे पता चलता है कि दोनों देश राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक और सैन्य सहयोग के स्तर पर परस्पर मजबूत संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि भारत-जापान अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने की दिशा में बेहद गंभीर हैं।

सामरिक क्षेत्र : वार्ता का मूल

हाल ही में हुआ भारत–जापान असैन्य परमाणु समझौता दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग के महत्वपूर्ण अवयव के रूप में सामने आया है। ऐसी उम्मीद है कि गंभीर सामरिक मैत्री की पहली शर्त के रुप में यह एक अहम भूमिका अदा करेगा। यह असैन्य परमाणु समझौता द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा, खासतौर से जापान के नजरिए से क्योंकि जापान हमेशा से भारत के परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी), व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) और फिसल मैटिरियल कटऑफ संधि (एफएमसीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने में असहज महसूस करता रहा है। 2008 के भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह(NSG) ने भी 2008 में भारत को विशेष छूट दी। भारत परमाणु तकनीक हासिल करने वाले देशों में पहला देश है जिसे परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने के बाद भी यह छूट मिली हुई है। इस समझौते से जापान ने परमाणु अप्रसार को लेकर भारत के शानदार कार्यों को सराहा और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रुप में मान्यता दी। भारत और जापान दोनों की परमाणु प्रतिरोध पर आम सहमति है और दुनिया भर से परमाणु हथियारों को समाप्त करने पर दोनों समान राय रखते हैं।

समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (अनुसंधान दल, 2015) का आधिकारिक सदस्य बनाने की दिशा में पहल करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

अबे सरकार, भारत को अपने एक प्रमुख भागीदार के रुप में पहचान देती है और दोनों देशों को हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के मिलान-बिंदु के रुप में देखती है। इस प्रकार, यह समझौता भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए बिना शर्त समर्थन प्रदान करने की जापानी सरकार की दृढ़ इच्छा का प्रतीक है। हाइड्रोकार्बन की कमी और कार्बन फुट प्रिंट कम करने के वैश्विक दबाव के कारण भारत के पास अपनी ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एकमात्र साधन परमाणु ऊर्जा ही है। इस दिशा में जापान के साथ यह समझौता बेहद अहम् है। परमाणु संयत्रों के 80 फीसदी जरुरी हिस्से जापान में बनते हैं, जो भारत को परोक्ष रुप से जापान पर निर्भर बनाता है। इसलिए, हाल ही में संपन्न इस समझौते से विशाल ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुंच सुनिश्चित होगी । जिससे भारत को अपनी विकास की रफ़्तार तेज करने एवं क्षेत्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव स्थापित करने में मदद मिलेगी। जापानी सहयोग का जवाब देते हुए भारत ने भी रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, टोक्यो में 8वें भारत-जापान ऊर्जा वार्ता को संबोधित करते हुए भारत के बिजली, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने कहा, "इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की विशाल क्षमता का सतत ऊर्जा के विकास और खपत तथा हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए की जा रही खोज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ही भारत में ऊर्जा के स्वच्छ और अक्षय स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ता के एजेंडे में इस की व्यापक गुंजाइश दिखाई देती है । भारत प्रतिबद्ध है और तेजी से जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करता जा रहा है । विकास की अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए भारत शुरुवात से ही इसके लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग कर रहा है।”

भारत-प्रशांत क्षेत्र के उभरे इस नए सामरिक भूगोल के लिए यह समझौता कैसे महत्वपूर्ण है ? माना जा रहा है कि हाल में चीन के हठधर्मी व्यवहार को देखते हुए यह समझौता भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण एवं संतुलन स्थापित करेगा। चीन के इस रुख से भारत और जापान दोनों की एक जैसी चिंताएं हैं। ये दोनों देश भारत-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से बदलते अमेरिकी-चीन शक्ति संतुलन के बारे में भी समान रुप से चिंतित हैं। इसलिए, दोनों ही देश इस क्षेत्र में तुलनात्मक रुप से अमेरिका की ताकत कम होने से बने शक्ति निर्वात को सही तरह से समझ रहे हैं और आपसी सहयोग से इस खाली स्थान को भर रहे हैं। इस मौके पर यह विशेष रुप से प्रासंगिक है कि चीन अस्थिर पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्यात कर रहा है।

सामरिक स्तर पर गहन बातचीत के साथ-साथ रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग भी आज की दुनिया में किसी भी द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख और निर्णायक कारक है। इस संदर्भ में, इन दो एशियाई ताकतों के बीच सामरिक रिश्ते बेहतर करने में सामुद्रिक क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन दोनों के पास इस क्षेत्र में सहयोग करने की दुनिया में सबसे ज्यादा संभावना है। संबंधों में इस तरह का तालमेल हासिल करने के बाद दोनों देश अब सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देश गहरे समुद्र की सूचना पर नियंत्रण पाने के लिए उत्सुक हैं और सैन्य उपकरण और तकनीक के क्षेत्र में भावी सहयोग को लेकर विचार-विमर्श करना चाहते हैं। इस कारण जापान की समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) और भारतीय नौसेना (IN) के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य भी समझ में आता है।

भारत, अमेरिका और जापान के बीच 2015 से संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास मालाबार में हो रहा है। यह भी भारत-प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान सुरक्षा माहौल को लेकर भारत के बदलते दृष्टिकोण को दिखाता है। जापान ने पहले 2007,2008,2009 और 2014 में मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था। अमरीकी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने मालबार में जो संयुक्त अभ्यास किया है, उससे एक सैन्य संगठन के दुसरे सैन्य संगठन के साथ काम करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। जापानी नौसेना के साथ हुआ सैन्य अभ्यास इसको एक कदम और आगे ले जाता है। मौजूदा सुरक्षा हालत में जब एक सेना को दूसरी सेना के साथ मिलकर काम करना होगा तो हिन्द महासागर-पसेफिक सागर के सामरिक स्थिति में ये सहयोग की नयी दिशा तय करता है। भारत-जापान प्रशांत क्षेत्र के दो प्रमुख सामुद्रिक देश होने के कारण सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग का स्वाभाविक क्षेत्र है। हाल ही में 15 जनवरी 2016 को भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच बंगाल की खाड़ी में15 वां “सहयोग-काइजिन” नाम का संयुक्त अभ्यास पूरा हुआ है। तीन महीने तक चले इस अभ्यास के दौरान जापानी सेना के एक जहाज ने दूसरी बार भारतीय जहाजों के साथ संयुक्त अभ्यास किया। दोनों ही देश हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों और विवादित पूर्वी वियतनाम सागर में व्यापारिक और नौसेनिक जहाजों की आवाजाही को लेकर आंकडों को आपस में साझा करने के समर्थक हैं।

आंकडों की इस साझेदारी के लिए 24 देशों का विशेष सामुद्रिक गुट बनाने को लेकर भी दोनों देश बहुत उत्सुक हैं। इस सामुद्रिक व्यवस्था में हिंद महासागर और चीन के पड़ोसी देश शामिल होंगे। चीन के पडोसी देशों में से कुछ का चीन के साथ इलाके को लेकर विवाद चल रहा है और ये देश मलक्का जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित हैं। मलक्का जलडमरूमध्य जहाजों के आवागमन का महत्वपूर्ण रास्ता है जो अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पूर्व से गुजरता है। सेंकाकू/डिआयू द्वीपों और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र को लेकर चीन और जापान के बीच चल रहे विवाद में भारत ने मजबूत रुख अपनाया है। इसलिए इस तरह की चर्चाओं को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है ।

मेक इन इंडिया और जापान

भारत ने जापान को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार माना है । इसलिए भारत जापान के साथ मिलकर सैन्य मशीनरी का संयुक्त विकास और उत्पादन करना चाहता है। मेक इन इंडिया भारत सरकार का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है और भारत की ‘एक्ट ईस्ट' नई नीति तथा जापान की नई विकसित हुई सुरक्षा नीति के साथ बिल्कुल ठीक और सटीक भी बैठता है। जापानी संविधान की धारा 9 की पुर्नव्याख्या के बाद अब जापान सैन्य मशीनरी के निर्यात के साथ विदेशी धरती पर सैन्य अभियान भी चला सकता है।

सैन्य सहयोग के क्षेत्र में यूटीलिटी सीप्लेन मार्क II (US-II) एम्फिबीयन विमान एक बड़ा दावेदार है। भारत अंडमान और निकोबार द्वीपों की निगरानी के लिए इस विमान को हासिल करना चाहता है। समुद्री निगरानी, खराब समुद्री अभियान और झील/नदी में उतरने के मामले में US-II अपनी क्षमता सिद्ध कर चुका है। इन विशेषताओं के कारण भारतीय नौसेना इस विमान को हासिल करना चाहती है। यह ना केवल भारत की समुद्री सीमा की निगरानी करने की क्षमता को मजबूत बनाएगा बल्कि इसकी सहायता से भारतीय नौसेना मानवीय सहायता के कार्यों के साथ कई तरह के कांस्टेबुलरी आपरेशन और मरीटाइम डोमेन अवेर्नेस (एमडीए) कार्यक्रम भी चला पाएगी। जापान द्वारा रक्षा उपकरण और तकनीक के निर्यात को लेकर नियमों को अप्रैल 2014 से आसान किये जाने के बाद भारत के द्वारा US-2 की खरीद और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में इसके संयुक्त उत्पादन को लेकर जापान और भारत के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। यह किसी भी देश को जापान के द्वारा किया गया पहला रक्षा निर्यात होगा।

हालांकि विमान उद्योग के प्रमुख नाम जैसे रुस के ब्रेरिव और कनाडा के बॉम्बरडियर ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। वहीं जापानी निर्माता कंपनी शिनमायवा इंडस्ट्रीज ने बहुत से भारतीय विमान निर्माताओं के साथ मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत जहाज निर्माण की संभावनाओं पर बात शुरु कर दी है।

रक्षा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत सोरयू श्रेणी की डीजर-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को खरीदने में अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है। इन पनडुब्बियों को दुनिया में गैर-परमाणु श्रेणी की सबसे बेहतर हमलावर पनडुब्बी माना जाता है। मार्च 2015 में रक्षा मंत्री पर्रीकर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जापान गए थे। इस यात्रा से पहले उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था, “हम जापानी की तकनीक में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और हम जापान के साथ सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं।” इस बात से साफ जाहिर है कि हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती दखल के मद्देनजर अपनी समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए समुद्री बेड़े को मजबूत करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है।

जैसा कि प्रधानमंत्री शिंज़ो अबे ने कहा, “एक मजबूत भारत से जापान मजबूत होगा, और मजबूत जापान से भारत मजबूत होगा,” यह बयान भारत-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थायित्व के लिए भारत-जापान के रिश्तों की जरुरत को दिखाता है। जापान भी भारत की लोकतांत्रिक परम्परा और मुक्त परिवहन को लेकर उसकी प्रतिबद्धता को स्वीकृति देता है । ये कारण भारत को जापान का उपयुक्त रणनीतिक साझेदार भी बनाते हैं। इस प्रकार, इन एशियाई ताकतों के बीच मजबूत होता रक्षा संबंध भारत-जापान के नए विकसित रणनीतिक भूगोल की व्यवस्था को स्थिरता देने और सुरक्षा का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक क्षेत्र में, एशिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अगस्त 2011 में जापान-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए और दोनों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए अगले दस वर्ष में लगभग 94 फीसदी करों को समाप्त करने पर भी सहमति जताई । जापान चीन के साथ अपने संबंधों को देखते हुए विकल्प के तौर पर एक विश्वसनीय बाजार की तलाश कर रहा है। मजदूरी की कम दरों और कुशल श्रमिको की उपलब्धता के कारण भारत, जापान के प्रधानमंत्री शिज़ो अबे की उस सोच में बिल्कुल माकूल साबित होता है जिसमें वह भारत को जापानी उद्योगों के निर्माण केन्द्र में विकसित करना चाहते हैं। जापानी उद्योग भी जापान में बूढ़े होते मानव संसाधन के कारण बाजार की मांग पूरा करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार के स्वतंत्र विश्लेषण से पता चलता है कि भारत को जापान के पक्ष में व्यापार घाटे की तरफ ध्यान देने की जरुरत है। यह अभी जापान के कुल विदेशी व्यापार का मात्र एक फीसदी है। इससे भी बढ़कर, भारत में जापान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी अच्छी रफ्तार से बढते हुए 2005 में 29.9 बिलियन येन से बढ़कर 2014 में 219.3 बिलियन येन पर पहुंच गया है। जापान का भारत से होने वाला निर्यात भी कुछ बढ़ा है। यह 2005 के 352 बिलियन येन से बढ़कर 2014 में 739 बिलियन येन पर पहुंच गया था। इसी तरह, जापान से भारत को होने वाला निर्यात लगातार बढ़ रहा है। यह 2005 के 388 बिलियन येन से बढ़कर 2014 में 861 बिलियन येन पर पहुंच गया है।

जापान ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि आदि के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करके भारत के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली मेट्रो और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के साथ-साथ दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) कुछ ऐसी परियोजनाएं है, जिन्हें जापान के सहयोग से शुरु किया गया और जापान ने सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को लगातार प्रोत्साहित किया है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए जापान ने अगले पांच वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में 35अरब डॉलर निवेश करने का आश्वासन दिया है।

‘एक प्राकृतिक झुकाव’

सबसे पुराने लोकतंत्र और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच रचनात्मक और दोस्ताना पहल उन्हें स्वाभाविक भागीदार बनाती है। आपस में किसी तरह की गंभीर असहमति जैसे कि क्षेत्रिय विवाद आदि के नहीं होने से द्विपक्षीय संबंधों को गहराई मिलती है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी की 'एक्ट ईस्ट' पहल से भारत की बहु ध्रुवीय व्यवस्था बनाने की सोच को आगे बढ़ाने, एक महान शक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाने और व्यावहारिक तरीके से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत होने की उम्मीद है । ये देश वैश्विक मामलों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते है। इस कदम से भारत को अपनी आर्थिक और सामरिक हितों की सुरक्षा के साथ वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक झुकाव बनाने में मदद मिलेगी।

Translated by: Shiwanand Dwivedi

Published Date: 13thApril 2016, Image Source: http://www.bloomberg.com

(Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Vivekananda International Foundation)

Post new comment