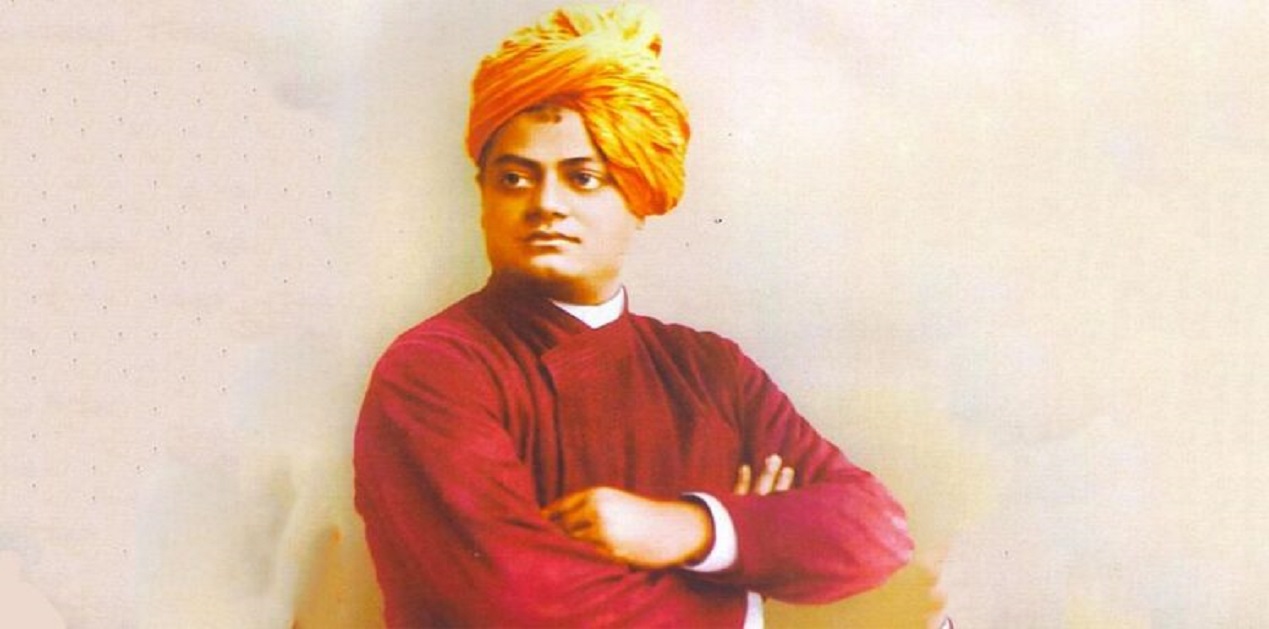

स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर, हम उन्हें समस्त भारत के, खास कर युवाओं के लिए, एक महानतम प्रतीक के रूप में याद करते हैं। उनकी जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। वे मानवता के उत्थान एवं उसके संवर्द्धन के हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। स्वामी जी की शिक्षा ने मनुष्य जीवन के सारे आयामों को संस्पर्शित किया है।

जोसेफ जोशिया गुडविन, जो स्वामी विवेकानंद के मित्र और अनुयायी थे, उन्होंने 1896 में स्वामी जी के व्याख्यानों का एक संकलन तैयार किया था और उन्हें ‘कर्मयोग’ शीर्षक से प्रकाशित भी कराया था। सरल, सुगम और सुबोध भाषा-शैली में लिखी गई ‘कर्मयोग’ पुस्तक मनुष्य के दैनिक जीवन, उसके कार्य एवं सिद्धि के लिए एक सुबोध मार्गदर्शिका है। स्वामी जी ने कर्म को किसी भी मानसिक एवं शारीरिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है,“कोई व्यक्ति कर्म किए बिना कुछ भी नहीं पा सकता है; यह जीवन का एक शाश्वत नियम है।”

कर्म

स्वामी जी कर्म की अवधारणा को केवल रोजमर्रा के क्रिया-कलाप के रूप में नहीं बल्कि उसके कारण एवं प्रभाव के रूप में देखते हैं। कर्म का नियम कार्य एवं उसके कारण का भी नियम है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही कार्य-कारण के नियम से संचालित होता है। प्रत्येक कार्य का एक कारण और उसका प्रभाव-परिणाम होता है। इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए स्वामी जी कहते हैं, ‘हमें इस ब्रह्मांड के परे जाना होगा।’ इस भवसागर ब्रह्मांड से पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता क्योंकि यह समूचा ब्रह्मांड ही बंधन है।

इस बंधन से आजाद होने के लिए दो मार्ग हैं। इनमें से एक है ‘नेति नेति’ ( यह नहीं, यह नहीं)। यह नकारात्मक तरीका है। यह मुक्ति पाने का एक सबसे दुर्गम मार्ग है। कुछ ही लोग सब कुछ को नकार कर मुक्ति पा सकते हैं, जो कि ‘नेति-नेति’ का तात्पर्य है। दूसरा मार्ग ‘इति’ अथवा ‘यह’ का है। यह साकारात्मक रास्ता है। इस मार्ग पर चलते हुए आप संसार का, इसके बंधन का अनुभव करें और फिर शनैः शनैः उसके फल-परिणामों का परित्याग कर दें। यह कर्मयोगी का मार्ग है।

सरल शब्दों में कहें तो, कर्म, मानवीय क्रिया अथवा कार्य को कहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य के कार्य का उद्देश्य महज खुशी पाना नहीं बल्कि ज्ञानार्जन होना चाहिए। यह कर्म ही है जो व्यक्ति का चरित्र गढ़ता है। हां, किसी कर्म का अच्छा या बुरा प्रभाव हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं,“यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्णय करना चाहते हैं तो उसके शानदार प्रदर्शन को न देखकर उसके साधारण क्रिया-कलापों पर नजर डालें... किए जाने वाले कर्म के प्रभाव में एक प्रचण्ड शक्ति होती है, जो उस व्यक्ति के चरित्र पर असर डालती है।” कर्म बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए हमें अवश्य ही कर्म की प्रकृति, उसके स्वभाव को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इसे कैसे करना है। स्वामी जी ने कहा,“हमें अपने मन-मस्तिष्क की शक्ति को बाहर लाने और अपनी आत्मा को जगाने के लिए कर्म करना चाहिए।”

प्रत्येक व्यक्ति कर्म का दास है। कोई भी कर्म करने से बच नहीं सकता और उसके हर कर्म के पीछे एक कारण होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो वह सर्वोच्च कर्म करने का भागी बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि “छोटे से छोटे कर्म का भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए...परंतु हरेक व्यक्ति को हमेशा महत् से महत्तर लक्ष्यों की ओर प्रवृत्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। ”

निस्संदेह, लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोजनों से कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। बिना किसी उद्देश्य के कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन “कुछ कर्म इस लिहाज से भी किए जाते हैं कि कर्म करना” ही है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति “बिना किसी स्वार्थ भावना के, अपने भविष्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में, किसी दंड के बारे में, इसी तरह की अन्य बातों को सोचे बिना पांच मिनट भी अपने कर्म करता है तो उसके अंदर एक ताकतवर महान दिग्गज व्यक्ति होने की क्षमता आ जाती है।” परंतु स्वार्थ के वशीभूत होकर किए जाने वाले कर्म में यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आत्म-नियंत्रण और आत्म-संयम एक “शक्तिशाली इच्छा-शक्ति” पैदा करेगा और ईसा मसीह या गौतम बुद्ध जैसे चरित्र वाले लोगों को गढ़ेगा।

कर्मयोगी

भगवद्गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं और एक कर्मयोगी की क्या विशेषताएं होती हैं, उनका वर्णन करते हैं। कृष्ण बिना किसी फल की आशा किए यानी निष्काम भाव से अर्जुन को कर्म करने के लिए कहते हैं। सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म निम्न कोटि का होता है। स्वामी जी के अनुसार, सभी धर्मों का लक्ष्य मनुष्य को उसके कर्म के बंधन से मुक्त होने की उसकी इच्छा में सहायता करना है। कर्म योग नैतिकता और धर्म की एक पद्धति है, जो व्यक्ति को उस बंधन से मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसके लिए एक कर्मयोगी को किसी ईश्वर या किसी धर्म में आस्था रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य होता है-अपनी निस्वार्थता का अनुभव करना। केवल इसी युक्ति के जरिए वह इस संसार से मुक्ति पा लेगा।

अनासक्ति

स्वामी जी गीता में दी गई शिक्षा की व्याख्या करते हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम पर अख्तियार नहीं है। “इसके नतीजों को अलग रखें। हम क्यों परिणामों की परवाह करें? यदि तुम किसी मनुष्य की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी तनिक भी फिक्र नहीं करनी है कि उसका तुम्हारे बारे में कैसा भाव है या होना चाहिए। यदि तुम कोई महान काम या अच्छा काम करना चाहते हो तो इस बात के लिए परेशान न हो कि इसका नतीजा क्या होगा। स्वामी जी की सलाह है कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। उनके शब्दों में, “निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों के जरिए ही कर्मयोग को प्राप्त किया जा सकता है, जो तमाम मनुष्य जाति का लक्ष्य है।” कर्मयोगी अनासक्ति की अनुभूतियों में रमा होता है।

कर्त्तव्य

स्वामी जी कर्मयोग में, कर्त्तव्य की अवधारणा को बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं। हम सभी को अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना है। आखिर हमलोगों का कर्त्तव्य क्या है? सामान्य अर्थ में,“यह असल में हमारे हाड़-मांस के शरीर का, हमारे लगाव का एक आवेग है, और जब कोई लगाव स्थापित हो जाता है, तो हम इसे कर्त्तव्य कहते हैं।.” स्वामी जी के अनुसार,“कर्त्तव्य की यह अनोखी भावना प्रायः दुख की बड़ी वजह भी बन जाती है।…” हम उस कर्त्तव्य के ऐसे दास होकर रह जाते हैं कि किसी और काम के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है। जो लोग कर्मयोगी होना चाहते हैं, “उन्हें कर्त्तव्य की इस भावना का परित्याग कर देना चाहिए...तुम्हें जो कुछ भी इस संसार को देना है, उसे हर तरह से दो, किंतु उसे कर्त्तव्य के रूप में नहीं दो।” हमारा सच्चा कर्त्तव्य “अनासक्त रहना है, और हमें अपने सभी कार्यों को भगवान पर छोड़ते हुए एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में काम करना चाहिए।” हमें अवश्य ही अपने सारे कामों को ईश्वर की इच्छा मानकर करना चाहिए। हमें जरूर ही “सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए...तुम जो कुछ भी करते हो, उनके लिए प्रशंसा या पुरस्कार की मांग नहीं करनी चाहिए।” यही एक कर्मयोगी की सही पहचान होती है।

हमारा चरित्र कर्म करने से बनता है। हर मनुष्य का चरित्र उसके द्वारा किए गए कर्मों के प्रभाव से निर्धारित होता है। जब एक आदमी अच्छे विचार का चिंतन करता है और अच्छा कर्म करता है, तो उसका चरित्र अच्छा होगा। स्वामी जी की सलाह है कि, “दास की भांति नहीं बल्कि एक स्वामी की तरह कर्म करो। तुम जब कर्म को कर्त्तव्य मान कर करते हो, तब तुम्हारे भीतर अनासक्ति उत्पन्न होती है। यदि एक दास की तरह कर्म करना स्वार्थपरता है और अनासक्ति है, तो अपने विवेक से कर्म करना अनासक्ति के परम आनंद पाने का अधिकारी बनना है।” अपने कर्म को तुम ईश्वर की आराधना मानो। उन्होंने कहा, यदि हम अपने कर्म को पूजा मानते हैं, तो हम इन कर्मों से मिलने वाले सारे फलों को ईश्वर को सौंप देते हैं।

अप्रतिरोध का मतलब निष्क्रियता नहीं हो सकता

स्वामी जी कहते हैं, एक कर्मयोगी यह समझता है कि...“एक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह बुराई का प्रतिरोध करे; उसे अपना काम करने दे, उसे लड़ने-भिड़ने दे, तभी, जब वह इसके प्रतिरोध करने की ताकत पा लेगा, तब अप्रतिरोध उसका एक गुण बन जाएगा।” मनुष्य को निष्क्रियता से बचना चाहिए और सक्रियता का मतलब प्रतिरोध करना होता है। स्वामी का आह्वान है कि “तुम शारीरिक और मानसिक सभी बुराइयों का विरोध करो, और जब तुम यह करोगे तभी शांति आएगी।” अतः अप्रतिरोध के गुण के नाम पर कुछ भी न करने का बहाना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है।

वैराग कर्म के टालमटोल का बहाना नहीं हो सकता। स्वामी जी का उपदेश है-“संसार में डुबकी लगाओ, और फिर एक समय के बाद, जब तुम इसके दुख-कष्ट भोग लोगे और इसमें जो कुछ है, उसका आनंद उठा लोगे, तब तुममें त्याग का भाव आएगा; तब तुम्हें चैन आएगा। इसलिए पहले तुम अपनी इच्छा और जो भी अन्य लालसा है, उन्हें तृप्त कर लो, और जब तुम्हारी ये सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तब वह समय आएगा जब तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारी वे सारी लालसाएं कितनी तुच्छ थीं…दूसरों के आदर्श, जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको अपनाने की अपेक्षा हरेक मनुष्य का अपना एक आदर्श होना चाहिए और उसे पाने का उसे पुरुषार्थ करना चाहिए…। यही मनुष्य जीवन की प्रगति का एक सुनिश्चित मार्ग है।”

धन-संपत्ति

स्वामी जी, भौतिक धन-संपदा के विरोधी नहीं थे। स्वामी जी के लिए, गृहस्थ समाज का एक बेहद महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। उसे कठिन काम करना पड़ता है और इसके जरिए वह धन कमाता है। यह उसका कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा,“दौलत के पीछे भागना...बुरी बात नहीं है।” यदि एक गृहस्थ व्यक्ति का धन कमाने के लिए संघर्ष नहीं करना नैतिक नहीं है…(इसलिए कि) यदि वह धनी होता है तो इससे सैकड़ों अन्य लोगों को सहारा मिलेगा। इस मायने में गृहस्थ इस जीवन और समाज की धुरी है।” हालांकि, इसमें एक सावधानी भी रखनी चाहिए। एक गृहस्थ किसी भी गलत तरीके से धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। “उसे जुआ एकदम नहीं खेलना चाहिए, दुष्टों की संगति में कदापि नहीं रहना चाहिए, उसे झूठ कतई नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कारण हर्गिज नहीं बनना चाहिए…गृहस्थ को हमेशा सच ही बोलना चाहिए और धीमे स्वर में वार्तालाप करना चाहिए…”। स्वामी जी का उपदेश है कि गृहस्थ को उपयोगी काम करना चाहिए, “वह तालाब खुदवाए, पेड़-पौधे लगाए, सड़कें बनवाए और पुल का निर्माण करे।” यदि गृहस्थ यह सब करता है तो वह एक “महान योगी” कहलाएगा।

ऐसे समय, जब कहीं भी नैतिक मूल्यों का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है और हमारे युवा दुविधाग्रस्त हैं, स्वामी जी का कर्मयोग मनुष्य के लिए कर्म-निर्देशन का काम करता है। यह हमें बताता है कि प्रत्येक मनुष्य को निरंतर कर्म करना है पर यह अनासक्त भाव से किया जाना चाहिए। इस संसार के दुख और पीड़ा का अनुभव करना होगा। इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन निष्काम कर्म इस बंधन से छुटकारा पाने में मदद दे सकता है, जो कि प्रत्येक मनुष्य का ध्येय है। अतः भारत के बेहतर भविष्य के लिए स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग को देश के स्कूलों, कॉलेजों एवं घरों में पढ़ाया जाना चाहिए और उन पर अमल भी किया जाना चाहिए।

Translated by Dr Vijay Kumar Sharma (Original Article in English)

Post new comment